3 月 29 日,德讯证顾成功举办 “牛市山海的不屈修行 ——2025 二季度《中国股市投资策略赋能峰会》”。

大湾财经研究所执行所长、德讯证顾首席投顾阮世旺,围绕人形机器人板块展开深入剖析,为与会者呈现了一场极具前瞻性与专业性的分享。

一、解构人形机器人 “小脑”,探寻主赛道先机

(一)工业机器人运动控制体系剖析

阮世旺指出,各类机器人基本组成和运动控制逻辑存在共性。运动控制的核心目标,是在复杂工况下将预设指令转化为精确机械运动,实现位置、速度和转矩的精准控制。

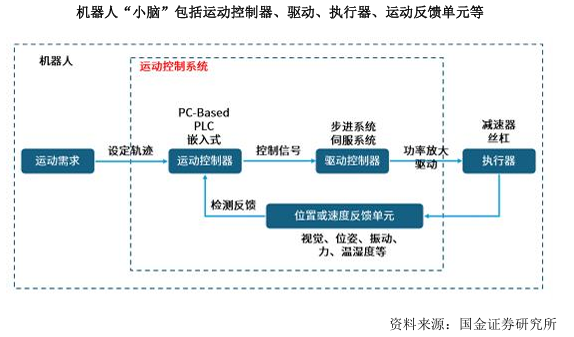

机器人运动控制系统,即俗称的 “小脑”,依据运动轨迹和负载情况,借助驱动器驱动电机,完成相应动作,其主要组件包括运动控制器、伺服驱动器、执行器与运动反馈单元。

运动控制器作为工业机器人运动控制系统的核心,从上位机获取数据,控制伺服驱动器执行动作,并依据传感器反馈,确保控制精准落实。该控制器包含轨迹生成器、插补器等多个模块。

依据平台差异,通用运动控制器可划分为 PLC 控制器、嵌入式控制器以及 PC – Based 控制卡三大类别。

在工业机器人控制执行环节,单关节控制相对简单,将机械惯性视为扰动项,通过电机驱动,利用电流、速度和位置检测构建闭环控制。

而多关节联动控制则需在单关节控制基础上,考量关节间的相互影响,引入更多传感器数据,将其他关节的扰动作为前馈项,纳入位置控制器,进而构建多关节控制系统,最终实现多自由度旋转运动。

(二)人形机器人 “小脑” 的进化与挑战

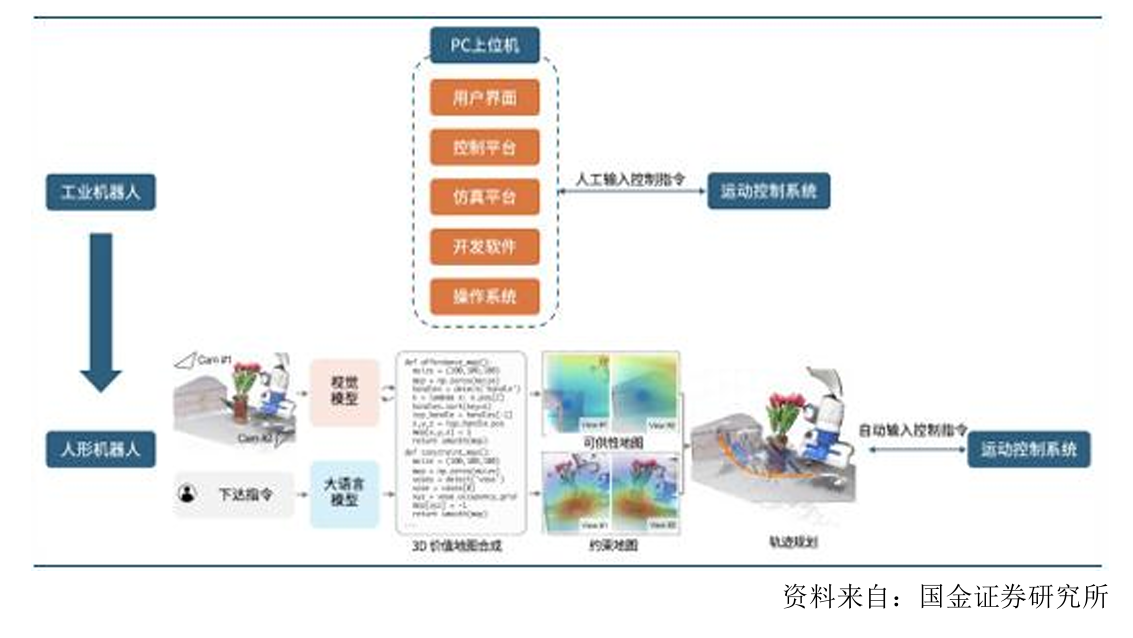

阮世旺表示,随着大语言模型等 AI 技术的迅猛发展,运动控制系统在人形机器人领域的应用前景愈发广阔。与工业机器人相比,人形机器人运动控制在输入端、控制难度和环境变量等方面均发生显著变化。

在输入端,工业机器人通常以 PC 作为上位机,由工程师通过人机交互输入指令,运动控制系统重复执行。而人形机器人的上位机则是依托大语言模型的 “大脑”,能够直接将自然语言转化为控制指令输入运动控制系统,尽管输入方式改变,但运动控制系统作为 “小脑” 的地位并未改变。

人形机器人 “小脑” 主要负责轨迹规划和运动控制,涵盖肢体驱动、姿态平衡等功能,由控制器、伺服驱动器、电机和传感器构成。其控制原理虽与工业机器人等高端装备相似,但需处理多维度输入信号和更高自由度的运动控制,控制策略更为复杂,需融合强化学习、基于动力学的模型预测控制等前沿技术。阮世旺强调,这些技术的融合创新,将为人形机器人产业化进程带来诸多投资机会,“小脑” 有望成为人形机器人领域的重要主赛道。

(三)“大脑” 迭代与 “小脑” 地位攀升

阮世旺认为,Figure 的 VLA 模型是人形机器人 “大脑” 的重大技术突破。该模型通过部署两个模型,有效解决了 VLM 模型通用性强但响应速度慢的问题,推动 “大脑” 快速迭代。

而 “小脑” 负责运动控制的实际落地,由于技术路线复杂且壁垒高,难以通过捷径实现突破,极有可能成为人形机器人产业化的 “卡脖子” 环节,其重要性将与日俱增。

从控制难度来看,工业机器人的控制轴数决定其自由度,轴数越多,运动控制系统越复杂,编程量也越大。工业机器人一般控制轴数不超过 7 轴,而人形机器人仅下肢就可简化为 14 自由度系统,若考虑上下肢协同控制,控制难度将呈指数级增长。

在运动学模型方面,工业机器人控制时需实时计算驱动末端位姿运动的关节参数,由于其作业场景固定、关节数量少,甚至可在离线状态下进行精确计算和优化。

相比之下,人形机器人自由度更多、运动模式和环境变量更复杂,其运动学模型远较工业机器人复杂。

二、人形机器人,从理想走进现实

(一)政策与资本双轮驱动,产业加速腾飞

阮世旺认为,在科技革新的大背景下,人形机器人已成为未来发展的确定性方向,获得了国内外政策、政企资金和科技巨头的全方位支持,产业发展驶入快车道。2023 年 11 月,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》,为产业发展提供了明确的政策指引。

(二)2025:量产与技术突破并行

1. 量产进程加速推进

阮世旺指出,特斯拉预计 2025 年生产 1 万台 Optimus,2026 年年中开始每月量产 1 万台,2027 年产能将达 50 万台;宇树科技 2025 年启动万台级别量产计划,目标在年底前提升产能,为 2026 年工业、服务业场景的大规模落地奠定基础。工业生产和特种领域将成为人形机器人最先商业化落地的应用场景。

2. 技术赋能实现飞跃

阮世旺表示,DeepSeek AI 成功攻克 AI 发展的高成本难题,凭借降本、开源的优势,在人形机器人领域展现出强大的赋能能力,有望助力机器人在环境感知、任务规划与决策、持续进化等大模型方面实现质的飞跃。此外,英伟达推出机器人专用计算机 JetsonThor,并计划于 2025 年上半年量产;OpenAI 重启机器人研发部门,进一步推动人形机器人技术的发展。

三、人形机器人,下一个汽车级赛道

阮世旺表示,巨头纷纷入局,竞争格局初现。2025 年,众多科技和汽车巨头纷纷布局人形机器人赛道。特斯拉的 Optimus 已进入试生产阶段,凭借其强大的品牌影响力和技术实力,有望引领行业发展。

宇树科技自研电机、减速器等核心部件,G1 售价低至 9.9 万元,并启动万台级量产项目,在成本控制和量产能力上具备优势;苹果放弃汽车业务后,转向家庭机器人项目,凭借其在消费电子领域的深厚积累,有望打造出极具创新性的家庭机器人产品。

vivo 2025 年成立机器人 Lab,聚焦家庭场景机器人解决方案,结合大模型和混合现实技术,探索家庭服务机器人的新方向;阿里巴巴自研人形机器人,借助 AI 技术推动智能化突破;华为在 2025 年世界移动通信大会上发布全球首款 5G – A 技术人形机器人 “夸父”,展示了其在通信和机器人技术融合方面的领先实力。

此外,小米、小鹏汽车等多家汽车企业也积极参与人形机器人研发,凭借其在汽车制造领域的技术和产业资源,为人形机器人的发展注入新的活力。

本次分享尾声,阮世旺强调在政策利好、技术进步和巨头入局的多重推动下,人形机器人板块有望在 2025 年迎来爆发式增长。

未经允许不得转载:财富在线 » 阮世旺:人形机器人,下一个汽车级赛道