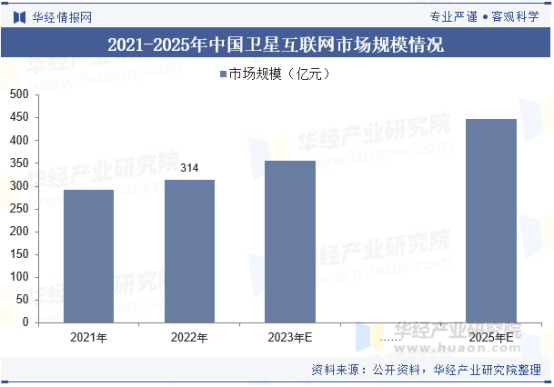

在国家“新基建”战略推动下,中国卫星互联网产业正迎来历史性机遇。2024年全球在轨卫星突破8000颗,中国以9%的份额位居第二,其中低轨卫星占比达85%。2025年4月初,我国成功发射卫星互联网技术试验卫星,标志着天地网络融合进入实质性验证阶段。据华经产业研究院数据,国内卫星互联网市场规模从2022年的314亿元跃升至2025年的447亿元,年复合增长率达11%,预计2030年将形成千亿级产业集群。

技术突破与政策红利形成共振。SpaceX星链计划已部署超4200颗卫星,而中国星网公司正加速低轨星座组网,银河航天、中国卫通等企业通过5G融合测试、高轨卫星覆盖等技术,实现偏远地区电力巡检、应急通信等场景应用。国际电信联盟预测,2030年全球卫星互联网用户将超5亿,中国凭借“通导遥一体化”技术优势,正从跟跑者向规则制定者迈进。

一、技术路径与产业链:构建天地一体化生态体系

中国卫星互联网形成“高轨+低轨”协同布局:

1.高轨卫星:覆盖国土及“一带一路”沿线,提供稳定通信服务,时延约250毫秒,适用于广播电视、应急保障。

2.低轨卫星:构建近地轨道星座,时延降至20毫秒以内,支持车联网、自动驾驶等实时交互需求。

产业链呈现四大核心环节:

1.卫星制造:中国卫星主导通信卫星研发,银河航天实现低轨Q/V/Ka频段通信突破,卫星载荷国产化率超80%。

2.发射服务:长征系列火箭年发射量突破50次,可复用技术降低单次发射成本30%。

地面设备:华为、中兴开发星地融合基站,终端价格从2020年的5万元降至2025年的8000元。

3.运营服务:中国卫通建成首张覆盖全球的高轨网络,星网公司启动低轨卫星互联网试运营。

4.技术创新聚焦三大方向:天地网络协议融合、星间激光通信、低功耗终端芯片,华为已发布首款支持卫星通信的5G芯片。

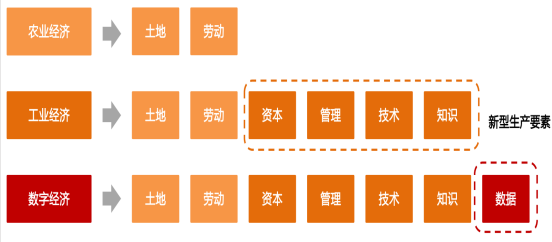

二、核心优势与场景应用:重塑数字经济版图

卫星互联网以“全域覆盖+实时交互”重构传统产业边界:

1.应急通信:2023年云南山区电力巡检通过低轨卫星实现零盲区覆盖,故障响应时间缩短60%。

2.智慧农业:北斗卫星与遥感结合,实现农田病虫害监测精度达95%,无人机植保效率提升4倍。

3.海洋经济:船舶防碰撞系统覆盖全球海域,减少事故率35%,助力海洋渔业数字化转型。

差异化竞争力凸显:

4.政策协同:国家发改委将卫星互联网纳入“东数西算”工程,8大枢纽节点布局算力基础设施。

5.场景纵深:在车联网、能源巡检、数字医疗等领域形成“卫星+5G+AI”融合解决方案。

6.成本优势:低轨卫星单星成本从2018年的5000万美元降至2025年的100万美元,支撑商业化普及。

三、政策驱动与生态构建:全国一体化网络成型

国家战略层面,《卫星网络国内协调管理办法》明确干扰处置机制,海南商业航天发射场建成投用,降低星座组网成本40%。地方政府加速配套,重庆出台专项政策,计划2030年形成千亿级空天信息产业集群,上海、广东等地推出算力券补贴,推动中小企业接入卫星网络。

产业生态呈现三大特征:

1.标准体系:中国主导制定3GPPNTN空口标准,突破星地融合架构技术瓶颈。

2.跨界融合:中国电信联合华为、展锐完成6G星地链路测试,空口速率达1Gbps。

3.资本活跃:2024年卫星制造领域融资超200亿元,银河航天、九天微星等企业加速量产。

四、市场展望与赛道逻辑:万亿级蓝海开启

短期(2025-2026年):低轨星座组网加速,商业火箭发射成本再降50%,卫星互联网用户突破1000万。

中期(2027-2030年):天地一体化网络覆盖95%国土,在自动驾驶、远程医疗等领域催生新业态。

长期(2035年):卫星互联网用户超5亿,年市场规模超8000亿元,成为数字经济核心基础设施。

赛道逻辑聚焦三大主线:

1.核心硬件:卫星载荷、火箭制造、地面终端。

2.技术服务:测运控软件、频谱管理、数据应用。

3.场景创新:车联网、海洋监测、智慧城市。

五、机构观点:中国有望率先建立全球标准

摩根士丹利(MorganStanley)预测,到2035年,卫星互联网将成为全球数字经济的核心基础设施,年市场规模达4570亿美元,与电力、交通并驾齐驱。中国凭借“通导遥一体化”技术优势,有望在以下领域建立全球标准:

1.6G融合:主导3GPPNTN空口标准,实现卫星与地面网络的“零感知切换”。

2.绿色计算:液冷技术使卫星数据中心PUE降至1.1以下,绿电使用率超80%。

3.跨境服务:依托“一带一路”卫星网络,为沿线国家提供定制化通信解决方案。

随着全国一体化卫星互联网的成型,中国正从“航天大国”迈向“航天强国”。这一转型不仅关乎数字经济核心竞争力,更是重塑全球通信格局的关键抓手。未来十年,卫星互联网有望成为继高铁、5G之后,中国引领全球技术革命的新名片。

未经允许不得转载:财富在线 » 这个板块即将爆发,错过或等三年!